UN MES DE TRAVESÍA: DE TRINIDAD A SANTA CRUZ DE LA SIERRA EN 1892 (DIARIO DEL EXPLORADOR LUIGI BALZAN) – 28.6.2022

Martes, 28 de Junio de 2022

Eran las 2:30 p.m. del día 14 de octubre de 1892 con un sol aplastante cuando monté sobre mi pequeña mula acompañado de un blanco que volvía a Loreto. Me dispuse a recorrer las 126 leguas (alrededor de 700 km) que separan Trinidad de Santa Cruz de la Sierra, donde debía dirigirme directamente dejando de lado las misiones de los guarayos para recoger mis cosas.

Después de tres y media horas de camino entre pampas de extrema aridez sobre las que yacían muchísimos bovinos muertos de sed y en las que se destacaban algunas islas de bosque bajo, llegamos a la estancia San Pablo para pasar la noche. Se desató un huracán seguido de una tremenda tormenta que duro hasta el siguiente mediodía; era uno de los primeros de la estación. Partimos a esa hora. Luego de una legua atravesamos el vado del Ibare y desde allí, después de 3,5 leguas, por pampas y bosquecillos llegamos al pueblo de Loreto.Loreto, ex misión de los jesuitas, fue fundada en 1684; por lo tanto es la más antigua de la provincia, aunque fue trasladada varias veces. Igual que Trinidad, fue organizada con indios mojos y sus descendientes habitan hoy el pueblo. Actualmente está situada entre el río Ibare y el Tico, que después confluye con el primero por la margen izquierda.

El río Tico corre detrás de las últimas casas del pueblo que se halla en una casi total ruina. La iglesia se cayó hace algunos años y escasean los fondos para reconstruirla. Me hospedé en casa de un italiano, uno de los cinco o seis extranjeros que se encuentran en Mojos y que fue muy gentil. Allí estaban los baúles ya que los habían enviado desde Trinidad hacía algunos días.

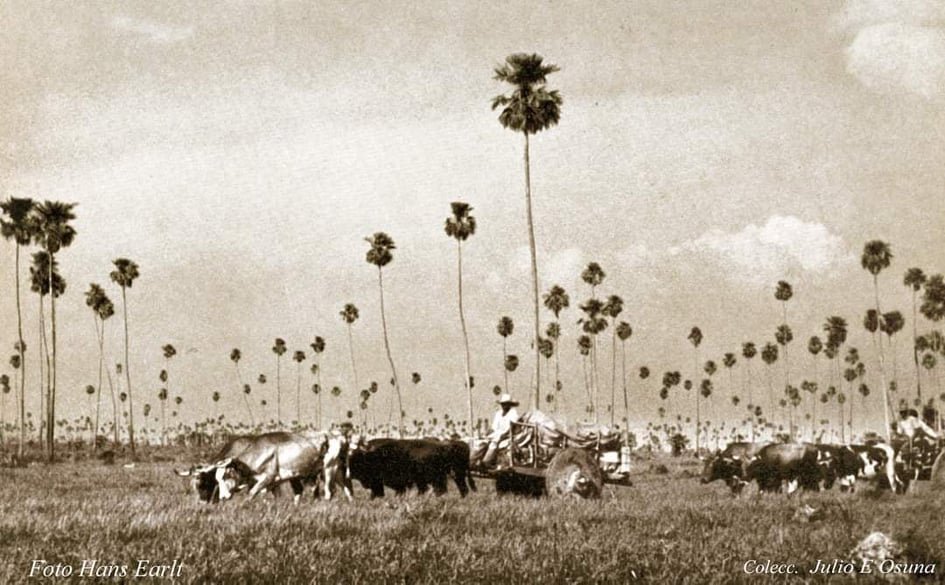

Empleé cuatro días en buscar inútilmente un carretón para continuar. Éste me fue proveído por el italiano el cual me hizo un verdadero servicio. El día 19 de octubre partí al mediodía siguiendo mi carretón tirado por cuatro bueyes y conducido por dos indios mojos que había contratado para el viaje. ¡Es algo verdaderamente aburrido el tener que seguir a caballo el paso de los bueyes bajo el ardiente sol de aquellas llanuras! Pasamos por la estancia San Ignacio y dormimos en Santa Rosa..

El día 20 a las 11 a.m. arribamos a la estancia San Andrés con lluvia y almorzamos. Partimos de nuevo llegando de noche a la estancia Concepción por haber confundido el camino. Tuvimos que dar una vuelta que nos hizo perder unas dos horas. El día 21 pasamos nuevamente por un vado del Ibare a una legua de Concepción, llegando al mediodía a la estancia Aparejo, donde permanecimos todo el día. También esa mañana nos extraviamos varias veces en medio de grandes manchas de palmeras caranday. El día 22 sólo avanzamos tres leguas, quedándonos en la estancia Arujije, donde tuvimos que cambiar los ejes del carro que estaban por romperse. Dormimos en la estancia Guaysuma, a donde llegamos minutos antes que se desencadenara un gran temporal. Había empezado la época lluviosa. El día 23 dormimos en la estancia Tajibo. El día 24 almorzamos en Caimanes y llegamos por la noche a la estancia La Cruz, perteneciente a los frailes de las misiones de guarayos, donde divisé varios de estos indios. El día 25 llegamos a Los Cusis, lugar llamado así por la cantidad de estas bellas palmeras. De allí retrocedimos a la estancia Santa Bárbara, donde cambié de carro y de indios conductores.

Desde Santa Cruz llegan todos los años a estas estancias compradores de ganado que después los venden a precio elevado, tal vez mayor que en Santa Ana y Reyes. Pero toda la ganancia de los ganaderos se pierde porque cada año tienen que abastecerse de nuevos caballos y mulas que son diezmados por la peste de cadera. Son absolutamente necesarios para trasportarse porque el ganado vive libre en los campos. El que se beneficia es el que vive en Santa Cruz con caballos baratos y que después los vende muy caros en las estancias, recibiendo el pago en ganado bovino por el que obtiene en Santa Cruz el doble.Tuve que quedarme en Santa Bárbara hasta el 29 para conseguir un carro y un peón semi blanco y medio cretino. De regreso a Los Cusís nos dirigimos a la boca del monte o cruce del camino del bosque San Pablo; bosque muy temido con razón porque está lleno de indios sirionós, salvajes de raza guaraní. Usan flechas de 3 m que lanzan con arcos de 2 m y más de largo. Estos esperan detrás de los árboles a los viajeros solitarios; hieren y matan a muchos. Mi caso era peligroso porque estaba obligado a seguir paso a paso el carro que se movía muy lentamente e distinguía a lo lejos. Entramos y también para infundir ánimos a mi peón y a una vieja que lo acompañaba. Para fortuna mía, la sequía de 1892 había producido un gran incendio en el bosque, así que las plantas bajas estaban quemadas y se en el bosque a las 5 a.m. del día 30. El camino tiene 2 m de ancho. El animal de mi peón parecía que hacía andar a los bueyes contra los árboles a propósito por lo que perdimos mucho tiempo. Llegamos después de siete horas al corralito, que es un recinto en el bosque con bastante agua, donde los compradores de ganado encierran a los animales cuando deben acampar. Almorzamos y partimos a las 3 p.m. Habíamos recorrido 32 km y faltaban 18 para llegar al río. Pero los bueyes estaban tan cansados que desde las 3 p.m. hasta las 8:30 p.m. recorrimos solamente 9 km. Tuvimos que dormir al lado del camino y sin agua. La noche no fue de las mejores por el llanto de la vieja que deliraba con los sirionós.

El día 31 al alba nos pusimos en marcha y recorrimos los 9 km de bosque de bambú que aún faltaban y llegamos al río San Pablo. El río estaba muy bajo y corría aprisionado entre sus márgenes, por lo que hubo que descargar el carro y vadear. Almorzamos en la otra orilla. Habíamos salido del Departamento del Beni y entrado en Santa Cruz. Yo dejé atrás el carro e hice sin compañía los 17 km que me separaban de la primera misión de los guarayos. ¡Qué camino! Iba en el bosque a veces en medio del lodo y otras con el agua hasta el pecho del animal por centenares de metros. Pero mi pequeña mula se las arregló muy bien y llegué felizmente al rio Saapocó que crucé vadeando.

Allí empiezan las colinas de los guarayos y el terreno es sólido, así que en poco tiempo divisé la misión de Ascensión. ¡Qué vista estupenda! Encontré colinas completamente cubiertas con pal meras cusis. Llegué luego a un valle cerrado y se me presentó la misión frente a una colina: los huertos, los muros del convento, la iglesia y las cabañas. En las faldas de la colina había grupos de indios que transportaban ladrillos y tejas para la iglesia. Por la parte donde llegué había una laguna y un bosque sin fin. Subí a la colina y llegué al convento construido en dos pisos que estaba muy limpio. Fui gentilmente recibido por dos misioneros franciscanos, uno austriaco titular en el pueblo y otro italiano, un genovés que estaba transitoriamente.

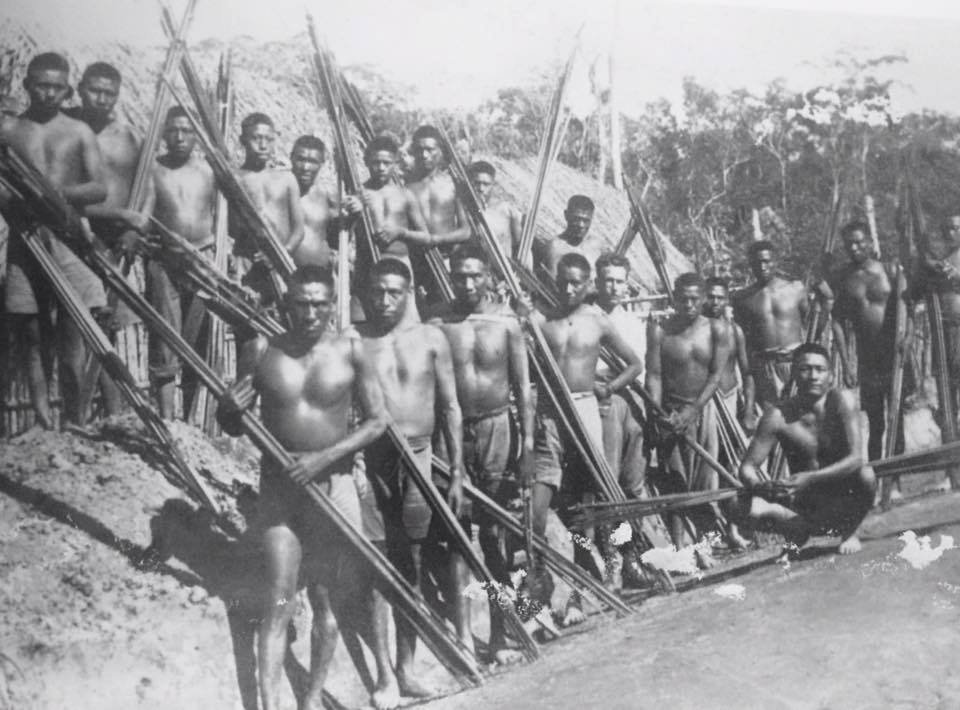

Las misiones de los guarayo no son muy antiguas. Se puede decir que después de muchas vicisitudes fueron establecidas a mediados de este siglo. Estaban y están a cargo de los franciscanos, dueños absolutos. Son actualmente cuatro: Ascensión, Yaguarú (tigre negro) Urubichá (agua copiosa) y Yotaú.Los indios que la componen son guaraníes, como dije, y hablan ese idioma con ligeras modificaciones. Es curioso notar la expansión de este idioma, desde el Paraguay hasta las últimas faldas de los Andes en el Gran Chaco, los chiriguanos con su numerosa variedad, y aquí a tanta distancia, los guarayos y los sirionós (al menos se dicen tales). Los guarayos debieron ser guerreros y son hoy todavía insuperables tirado res de flechas. Las que utilizan son de 1 m de longitud con punta de lanza si es de caña o de gancho si es de palmera. Son enemigos mortales de los sirionós y resultan casi siempre vencedores, porque como buenos salvajes han conservado sus conocimientos de cómo caminar por el bosque donde sus armas son más idóneas.

Los guarayos de Ascensión y de Yotaú son más bajos y débiles. No tienen estas características los de Yaguarú y Urubichá, quienes viviendo casi todo el año de caza y pesca son corpulentos y robustos, y son también más salvajes, por lo que el camino que va de Mojos a Santa Cruz no circula por esas dos misiones. El guarayo en general es un caminante incansable, recorre 40 6 50 km a pie en un día con 33 kg sobre los hombros, acomodados en una especie de mochila de hojas de palmera fabricada por ellos. Son los que, en época seca, efectúan el servicio de correo de Santa Cruz a Trinidad, que comprende unos 700 km.

Debo decir que las misiones de los guarayos son muy útiles, no sólo porque éstos, que habrían quedado en estado salvaje, ahora escoltan a los viajeros por los lugares invadidos de sirionós, sino también porque se puede encontrar dónde abastecerse de víveres y otros a precios muy beneficiosos. Los blancos se encolerizan contra las misiones porque quisieran apoderarse de los guarayos y venderlos como los otros indios, pero creo que eso no sería muy fácil. Ascensión está situada sobre una colina. Al S se ven las colinas de Yotaú y de Velasco; al N las de Yaguarú y al O los inmensos bosques planos de Mojos. Fue fundada en 1826 y entregada a los franciscanos en 1850. Algunos barrios son de paja, pero se intenta colocar tejas en todo el pueblo. Actualmente es la más poblada de las misiones con 2.300 almas. Durante los pocos días de mi permanencia la tos ferina ocasionó muchas víctimas entre los muchachos.

El 1 de noviembre fui a Yaguarú, distante 45 km, entre montes cubiertos de bosques de cusis. Estaba acompañado de dos guarayos, que cansados de caminar despacio empezaron a hacer correr a mi pobre mula. Yaguarú fue fundada en 1844; dotada de buenas construcciones cuenta con 1.500 habitantes. Todas las casas son de teja, la del cura es de dos pisos y muy sólida. Hay tres iglesias. La misión está situada en la orilla de una laguna de 5 km de largo por 2 de ancho, rica en peces y animales acuáticos. El sitio no es muy sano porque abundan extraordinariamente los mosquitos. Partí el día 2 al atardecer y recorrí solo, con la luna, los bosques de cusís: el efecto era encantador. A medianoche llegué a Asunción, donde naturalmente todo estaba en silencio. El día 3 fui a Yotaú a 45 km en compañía de un misionero que llegaba a Asunción. El camino era muy bueno y encontramos algunas estancias de las misiones.

Yotaú fue fundada en 1858 en un punto llamado San Fermín, a 45 km al S del lugar que hoy ocupa. Fue trasladada en 1873 y cuenta ahora con 700 habitantes. El misionero que la dirige es un austriaco del Tirol, joven progresista e instruí do. La hará progresar bastante. Hizo construir una sierra hidráulica y convocó a maestros para que enseñen a sus indios un verdadero oficio, “porque -son sus palabras textuales- quiero que se hagan hombres que no tengan necesidad de venderse como esclavos el día que los curas sean despedidos”. ¡Ojalá todos pensaran así! Me quedé el día 5 en Yotaú y el día 6, acompañado por un misionero, abandoné la misión cabalgando sobre mi pobre mula aprovechando un carro que partía para Santa Cruz. Esa noche, después de transitar por varias estancias, dormimos en un rancho o reunión de casas llamado El Puente. El día 7 llegamos hasta la estancia San Fermín recorriendo únicamente 11 km. Próxima estaba la antigua Yotaú y ahí terminan las misiones. El día 8 pasamos varias estancias y llegamos por la tarde al rancho Coronación. Por la noche mi mula huyó y tuve que esperar todo el día mientras la buscaban; la encontraron por la tarde y partimos llegando después de 8 km a una casa llamada Santa Rosa, en donde se inicia el camino que va a los lavaderos de oro llamado La Mina. El camino continúa entre pequeñas colinas, a veces entre bosques y a veces entre pampas.

El día 9 almorzamos en el rancho San Ramón y dormimos en una casa contigua al río San Julián, el mismo que había ya pasado con el nombre de San Paulo. Desde allí se avizoran las últimas colinas de [la región] de Velasco al E. El día 10 vadeamos el río bajo y estrecho, y empezamos a entrar en el bosque donde comienza de nuevo el dominio de los sirionós. Este bosque llamado Monte Grande es el mismo San Pablo; es decir, el bosque comprendido entre el río San Julián, San Pablo y Río Grande. Descansamos esa noche en un potrero denominado La Cruz, situado en un bosque con mucha hierba y donde nos alcanzó el carro con los guarayos. El día 11 penetramos en el verdadero bosque. Hay un punto designado Quita Calzón, donde en tiempo de lluvias es difícil circular. Dormimos en un lugar donde había un poco de agua medio putrefacta, pero era la única del camino y tuvimos la suerte de cazar algunas pavas o grandes gallináceos. La cantidad de abejas negras pequeñas era tal que se clavaban en los ojos y se posaban en la piel. Nos vimos obligados, durante el día, a permanecer dentro del mosquitero donde uno se ahogaba de calor. En este mismo bosque, hace algunos días, un guarayo volvía a Santa Cruz herido por una flecha sirionó. La flecha era de 2,50 m. El día 12 seguimos por el bosque y llegamos a Las Madres, donde existe una gran laguna a la derecha del camino. Allí descansamos, bebimos y pudimos dar de beber a nuestros animales que desde hacía 44 horas estaban sin agua. Sólo 3 km más adelante estábamos fuera del peligroso Monte Grande, del que habíamos recorrido 65 km. Hicimos todavía 11 km de pampa y nos quedamos a pernoctar en una estancia donde n os alcanzaron los guarayos con el carro.

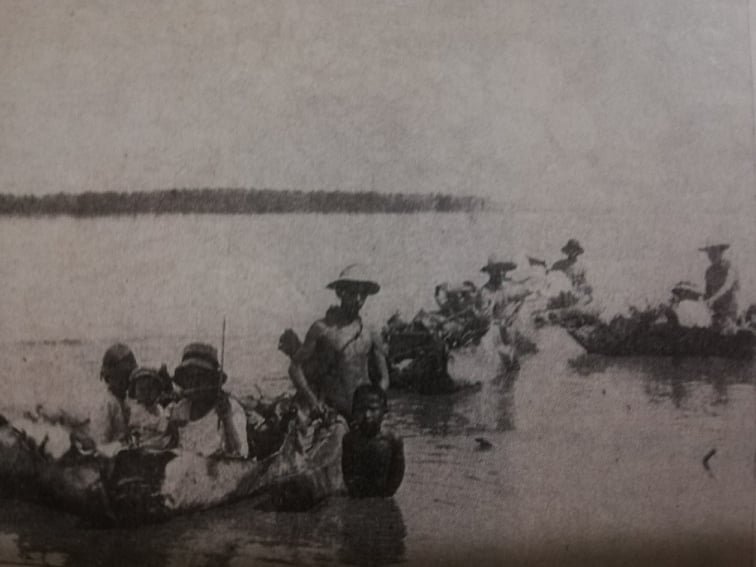

El día 13, después de recorrer 11 km de pampa, llegamos al Río Grande, el que vadeamos con el carro descargado. Las cajas fueron pasadas en pelotas o pieles de buey curtidas sobre las que se colocan los baúles levantando después las cuadro puntas. Un hombre o más, dependiendo de la condición del río, arrastra esta extraña barca. El día 14 dejamos el carro y recorrimos 37 km siguiendo la margen izquierda del río entre bosques. Vimos casas a menudo. Cómo todavía no había llovido, el polvo producido por el barro que deja el río cuando se desborda era para asfixiarse. Después de esos 37 km el camino gira al Oeste y se atraviesa un bosque abundante en frutos silvestres para llegar a un punto llamado pampa donde hay algunas casas. Allí pasamos la noche. Estábamos a sólo 55 km de Santa Cruz, pero con pampas y bosque bajo delante. El día 15 a las 2:00 pm nos encontrábamos ya en la ciudad después de un viaje de 31 días y 700 Km…..

FUENTE: Luigi Balzan. 2008. A carretón y canoa. La obra del naturalista Luigi Balzan en Bolivia y Paraguay (1885.1893) Editorial Plural. Bolivia.